技能実習制度について

ABOUT

技能実習制度とは

「人づくり」

企業が外国人を技能実習生として受入れ、実務を通じて日本の技術や知識を習得し、母国の経済発展を担う「人づくり」を目的とした制度です。

最長5年の受入れ

技能実習生が日本に滞在できる期間は最長5年です。

91業種168作業が対象

製造業、建設業、農業、介護など様々な業種の企業が技能実習制度を活用しています。

OUTLINE

技能実習制度の概要

技能実習法に基づく新制度の概要

| 技能実習の適正な実施 | ①技能実習の基本理念、関係者の責務及び基本方針の策定 |

|---|---|

| ②技能実習計画の認定制 | |

| ③実習実施者の届出制 | |

| ④監理団体の許可制 | |

| ⑤認可法人「外国人技能実習機構」の新設(外国人技能実習機構のホームページ) | |

| ⑥事業所管大臣等への協力要請等の規程の整備及び関係行政機関等による地域協議会の設置 | |

| 技能実習生の保護 | ①人権侵害等に対する罰則等の整備 |

| ②技能実習生からの主務大臣への申告制度の新設 | |

| ③技能実習生の相談・通報の窓口の整備 | |

| ④実習先変更支援の充実 | |

| 制度の拡充 | ①優良な監理団体・実習実施者での実習期間の延長(3年→5年) |

| ②優良な監理団体・実習実施者における受入れ人数枠の拡大 | |

| ③対象職種の拡大(地域限定の職種、企業独自の職種、複数職種の同時実習の措置) |

外国人技能実習制度の概要

外国人技能実習制度は、1960年代後半頃から海外の現地法人などの社員教育として行われていた研修制度をもとに、1993年に制度化されたものです。

技能実習制度の目的・趣旨は、我が国で培われた技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与するという、国際協力の推進です。

これは1993年に技能実習制度が創設されて以来終始一貫している考え方であり、技能実習法には、基本理念として「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」(法第3条第2項)と記されています。

技能実習制度の内容は、外国人の技能実習生が日本で企業や個人事業主等の実習実施者と雇用関係を結び、出身国において修得が困難な技能等の修得・習熟・熟達を図るものです。期間は最長5年とされ、技能等の修得は、技能実習計画に基づいて行われます。

メニューへ技能実習生受入れの方式

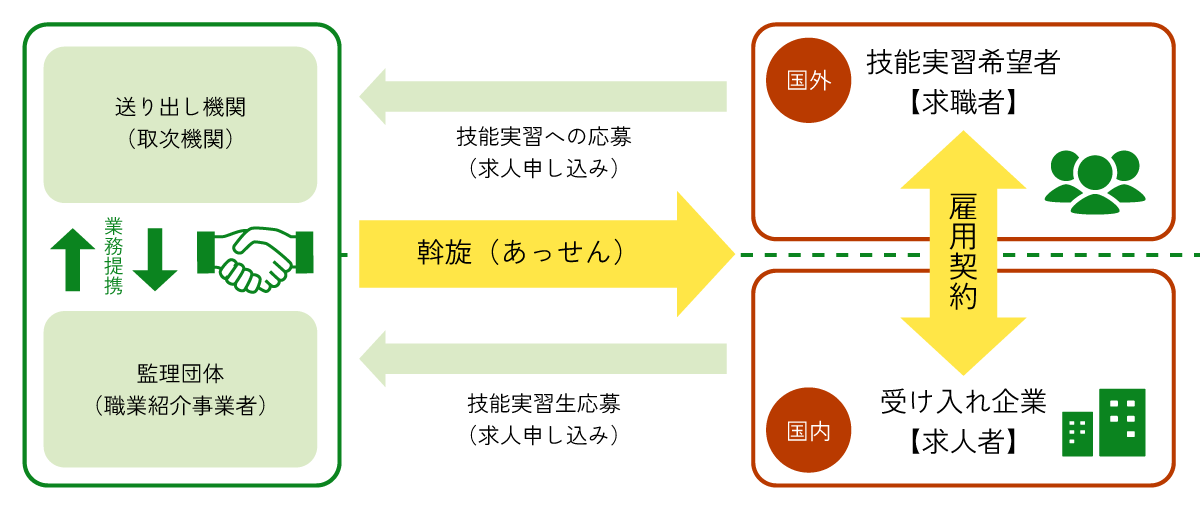

受け入れる方式には、企業単独型と団体監理型の2つのタイプがあります。

2023年末では企業単独型の受入れが1.7%、団体監理型の受入れが98.3%(技能実習での在留者数ベース)となっています。

- 企業単独型:日本の企業等(実習実施者)が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施する方式

- 団体監理型:事業協同組合や商工会等の営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等(実習実施者)で技能実習を実施する方式

技能実習生は入国後に、日本語教育や技能実習生の法的保護に必要な知識等についての講習を受けた後、日本の企業等(実習実施者)との雇用関係の下で、実践的な技能等の修得を図ります(企業単独型の場合、講習の実施時期については入国直後でなくても可能です)。

メニューへ

メニューへ

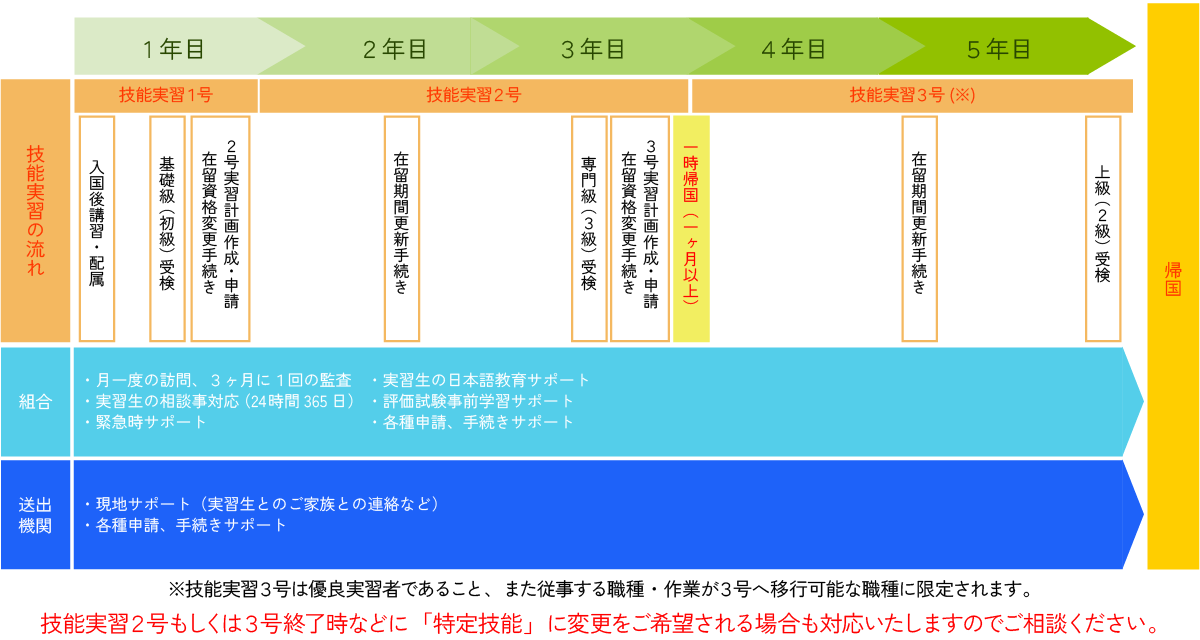

技能実習制度の区分と在留資格

技能実習制度の区分は、企業単独型と団体監理型の受入れ方式ごとに、入国後1年目の技能等を修得する活動(第1号技能実習)、2・3年目の技能等に習熟するための活動(第2号技能実習)、4年目・5年目の技能等に熟達する活動(第3号技能実習)の3つに分けられます。

技能実習制度の区分に応じた在留資格は下表のとおりです。

表をスクロールできます→

| 企業単独型 | 団体監理型 | |

|---|---|---|

|

入国1年目 (技能等を修得) |

第1号企業単独型技能実習 (在留資格「技能実習第1号イ」) |

第1号団体監理型技能実習 (在留資格「技能実習第1号ロ」) |

|

入国2・3年目 (技能等に習熟) |

第2号企業単独型技能実習 (在留資格「技能実習第2号イ」) |

第2号団体監理型技能実習 (在留資格「技能実習第2号ロ」) |

|

入国4・5年目 (技能等に熟達) |

第3号企業単独型技能実習 (在留資格「技能実習第3号イ」) |

第3号団体監理型技能実習 (在留資格「技能実習第3号ロ」) |

第2号技能実習もしくは第3号技能実習に移行が可能な職種・作業(移行対象職種・作業)は主務省令で定められており、また、第1号技能実習から第2号技能実習へ、第2号技能実習から第3号技能実習へそれぞれ移行するためには、技能実習生本人が所定の試験(2号への移行の場合は学科と実技、3号への移行の場合は実技)に合格していることが必要です。

移行対象職種・作業に関する基本的な知識、職種の一覧についてはこちらをご覧ください。

技能検定・技能実習評価試験にかかる試験実施機関の一覧についてはこちらをご覧ください。

なお、第3号技能実習の実施は、主務省令で定められた基準に適合していると認められた、優良な監理団体・実習実施者に限られます。具体的な基準は、以下P13〜15を参照してください。

メニューへ技能実習生の入国から帰国までの流れ

技能実習法における技能実習生の入国から帰国までの主な流れは下図のとおりです。

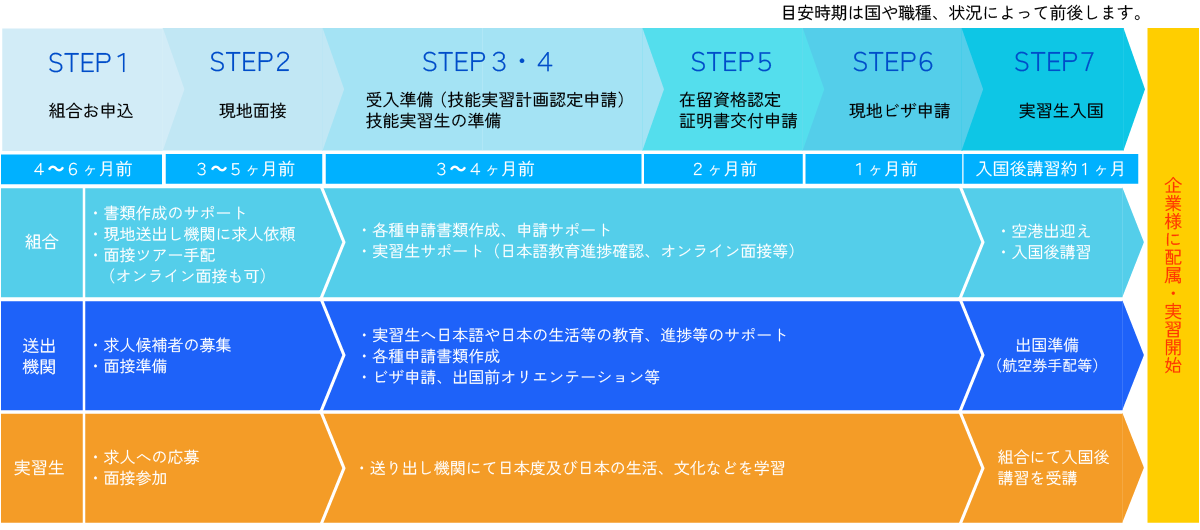

お申し込みから入国・配属(入社)までの流れ

| 1.申込 |

企業より受入人数希望条件を申込 ・組合への加入 外国人技能実習生制度を活用する場合は、まず組合への加入が必要になります。 |

|---|---|

| 2.面接 |

現地での実習生面接組合スタッフが代理面接も可能 必要に応じて実技・筆記試験を実施 ・現地面接 各国の送り出し機関が企業の要望に応じて人材を募集し、日本側からは組合と実習実施機関(受入企業)が現地に赴き面接を実施します。募集人員の3倍の中から、適正テスト、実技テスト、面接などを経て決定者を選定し、雇用条件を説明、理解させた上で雇用契約書を締結します。 備考:面接後、入国までにおおよそ6ヶ月を必要と致します。 ・書類申請 選定者の入国書類を組合が主導で申請します。雇用契約書、受入機関概要書など受入企業関連書類の準備が必要になります。また、送り出し機関及び選定者本人の関連書類も必要になります。(送出し機関側準備) |

| 3.現地事前教育 |

実習生は入国前に日本語及び日本生活適応訓練を受講 ・母国で事前教育 選定者は面接終了後、母国において認定された教育機関で入国前の事前講習を約4~6ヶ月受講します。日本語の修得はもちろん、日本での法令や生活マナー・ルールなど技能実習期間に必要となる基礎知識を修得し、入国に備えます。 また送り出し機関において日本へ入国後、実践的な技能習得を行えるよう、ご要望に応じて実技訓練も行ないます。 |

| 4.技能実習計画認定及び入国審査 |

・外国人技能実習機構へ実習計画認定の申請 ・在留資格とビザの取得 申請した内容で許可が下りると本人に対し「在留資格認定証明書」が交付されます。この証明書を本国に送付し送出機関を通じて査証(ビザ)が発行され日本に入国可能になります。組合主導で進めさせて頂きますのでご安心ください。 |

入国・配属(入社)から帰国までの流れ

| 5.集合研修 |

入国後1ヶ月間集合研修を行い日本語や防災訓練、救命訓練等を学習 ・入国 入国後は組合が送迎含め対応します。到着後は日本で生活を行うために必要な買物指導や交通機関、病院の案内などを行います。 ・講習 入国後は約1ヶ月の講習を監理団体主導で実施します。基本である日本語や安全教育などを実施しており、配属後の技能実習へよりスムーズに移行できるようにしています。 |

|---|---|

| 6.技能実習 |

入国から1ヶ月後企業へ配属、技能実習開始 ・企業への配属 いよいよ実習実施機関との雇用契約に基づく技能実習がスタートします。 ・技能実習1年目(技能実習1号ロ) 配属後、約2~3ヶ月経過すると技能実習生は実習や生活に慣れてきます。 |

| 7.技能検定等の基礎級試験 |

・技能検定試験 入国から約7ヶ月後の時期に、1年間の技能修得成果検証、技能実習2号ロへ移行の必須試験になります。 |

| 8.技能実習計画認定及び在留資格変更申請 | 技能検定等の基礎級試験の合格により「技能実習2号ロ」への技能実習計画の認定申請及び在留資格変更申請を行えるようになります。 |

| 9.技能実習 | ・技能実習2・3年目(技能実習2号ロ) |

| 10.技能検定等の随時3級試験 | 入国から約18ヶ月後の時期に、1年間の技能修得成果検証、技能実習3号ロへ移行の必須試験になります。 |

| 11.技能実習計画認定及び在留資格変更 | 技能検定等の随時3級試験の実技試験の合格により「技能実習3号ロ」への技能実習計画の認定申請及び在留資格変更申請を行えるようになります。 |

| 12.一時帰国 |

・1ヶ月間以上1年以内一旦帰国 3号技能実習開始前又は開始後の1年以内 |

| 13.技能実習 |

・技能実習4・5年目(技能実習3号ロ) 4・5年目になるとベテランに近い経験値をもって実習に取り組めるようになります。 |

| 14.技能検定等の随時2級試験 | ・技能習得成果検証の必須試験になります |

| 15.帰国 | 技能実習修了、成長した実習生は母国へ帰国 |

技能実習計画の認定

技能実習を行わせようとする者(実習実施者)は、技能実習計画を作成し、その技能実習計画が適当である旨の認定を受ける必要があります。技能実習計画の認定は、外国人技能実習機構が行います。

技能実習計画に記載しなければならない事項や申請の際の添付書類は、技能実習法及びその関係法令で規定されています。

技能実習計画は、技能実習生ごとに、第1号、第2号、第3号のそれぞれの区分に応じて、認定を受けなければなりません。特に第3号技能実習計画については、実習実施者が、「技能等の修得等をさせる能力につき高い水準を満たすものとして主務省令で定める基準に適合していること」が必要です。

なお、団体監理型の場合、実習実施者は技能実習計画の作成にあたり、実習監理を受ける監理団体の指導を受ける必要があります。

実習実施者は、認定を受けた技能実習計画に従って技能実習を行わせなければなりません。仮に違反があった場合には、改善命令や認定の取消しの対象になります。

JITCOでは、技能実習計画の認定申請や、その後に必要となる入国・在留の諸申請について、実習実施者・監理団体の皆さまへの手続き支援サービスを行っています。

監理団体の許可

監理事業を行おうとする者は、外国人技能実習機構へ監理団体の許可申請を行い、主務大臣の許可を受けなければなりません。監理団体として満たさなければならない要件は、技能実習法令で定められています。

監理団体の許可には、特定監理事業と一般監理事業の2つの区分があります。特定監理事業の許可を受ければ第1号から第2号まで、一般監理事業の許可を受ければ第1号から第3号までの技能実習に係る監理事業を行うことができます。

表をスクロールできます→

| 区分 | 監理できる技能実習 | 許可の有効期間 |

|---|---|---|

| 特定監理事業 | 技能実習1号、技能実習2号 | 3年又は5年* |

| 一般監理事業 | 技能実習1号、技能実習2号、技能実習3号 | 5年又は7年* |

*前回許可期間内に改善命令や業務停止命令を受けていない場合

監理団体の主な許可基準は以下のとおりです。(職種によっては事業所管大臣の告示により許可基準が追加・変更される場合があります。)

-

営利を目的としない法人であること

商工会議所・商工会、中小企業団体、職業訓練法人、農業協同組合、漁業協同組合、公益社団法人、公益財団法人等 -

監理団体の業務の実施の基準(下記Ⅰ〜Ⅳが代表例)に従って事業を適正に行うに足りる能力を有すること

-

実習実施者に対する定期監査(頻度は3か月に1回以上、監査は以下の方法によることが必要)

- 技能実習の実施状況の実地確認

- 技能実習責任者及び技能実習指導員から報告を受けること

- 在籍技能実習生の4分の1以上との面談

- 実習実施者の事業所における設備の確認及び帳簿書類等の閲覧

- 技能実習生の宿泊施設等の生活環境の確認

- 第1号の技能実習生に対する入国後講習の実施

-

技能実習計画の作成指導

- 指導に当たり、技能実習を実施する事業所及び技能実習生の宿泊施設を確認

- 適切かつ効果的に実習生に技能等を修得させる観点からの指導は、技能等に一定の経験等を有する者が担当

- 技能実習生からの相談対応(技能実習生からの相談に適切に応じ、助言・指導その他の必要な措置を実施)

-

実習実施者に対する定期監査(頻度は3か月に1回以上、監査は以下の方法によることが必要)

- 監理事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有すること

- 個人情報の適正な管理のため必要な措置を講じていること

- 外部役員又は外部監査の措置を実施していること

- 基準を満たす外国の送出機関と、技能実習生の取次に係る契約を締結していること

-

①〜⑥のほか、監理事業を適正に遂行する能力を保持していること

下記を満たさない場合は、監理事業を適正に遂行する能力があるとは判断されません。- 監理費は、適正な種類及び額の監理費をあらかじめ用途及び金額を明示したうえで徴収すること(法第28条)

- 自己の名義をもって、他人に監理事業を行わせてはならないこと(法第38条)

- 適切な監理責任者が事業所ごとに選任されていること(法第40条)

- <一般監理事業の許可を申請する場合>優良要件に適合していること

「優良」な実習実施者・監理団体について

実習実施者が第3号技能実習を行うには、外国人技能実習機構への技能実習計画の認定申請の際に「優良要件適合申告書(実習実施者)」を提出し、技能等の修得等をさせる能力につき高い水準を満たすものとして主務省令で定める基準に適合している実習実施者として、外国人技能実習機構から優良認定を受ける必要があります。

また、監理団体が第3号技能実習の実習監理を行うには、外国人技能実習機構への監理団体の許可申請の際に「優良要件適合申告書(監理団体)」を提出し、技能実習の実施状況の監査その他の業務を遂行する能力につき高い水準を満たす監理団体として、主務大臣から「一般監理事業」の区分での団体許可を受ける必要があります。

*「優良要件適合申告書」における合計得点が満点の6割以上であれば、優良な実習実施者・監理団体の基準に適合することになります。

*団体監理型で第3号技能実習を行う場合は、監理団体と実習実施者が共に上記「優良」である必要があります。

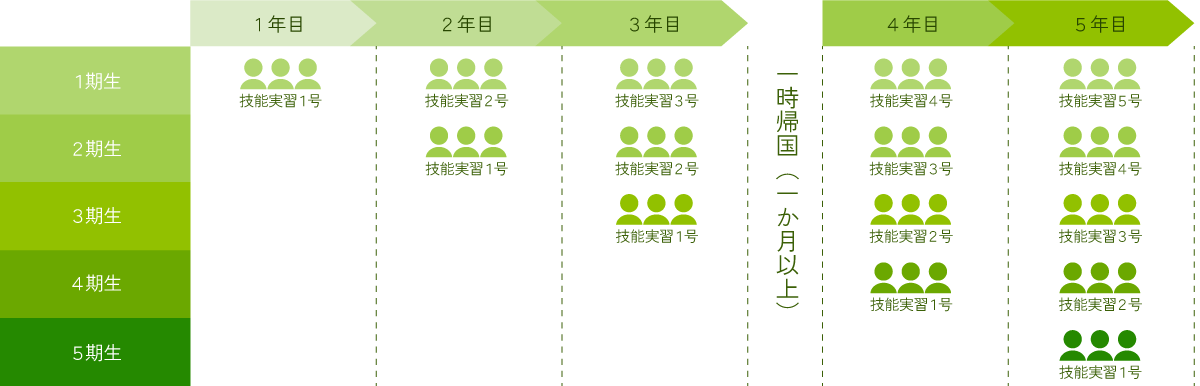

技能実習生の人数枠

実習実施者が受け入れる技能実習生については上限数が定められています。団体監理型、企業単独型それぞれの人数枠は以下の表のとおりです。

【1】団体監理型の人数枠

表をスクロールできます→

| 第1号(1年間) | 第2号(2年間) |

優良基準適合者 | |||

|---|---|---|---|---|---|

| 第1号(1年間) | 第2号(2年間) | 第3号(2年間) | |||

| 基本人数枠 | 基本人数枠の2倍 | 基本人数枠の2倍 | 基本人数枠の4倍 | 基本人数枠の6倍 | |

|

実習実施者の 常勤職員総数 |

技能実習生の人数 | ||||

| 301人以上 | 常勤職員総数の20分の1 | ||||

| 201人〜300人 | 15人 | ||||

| 101人〜200人 | 10人 | ||||

| 51人〜100人 | 6人 | ||||

| 41人〜50人 | 5人 | ||||

| 31人〜40人 | 4人 | ||||

| 30人以下 | 3人 | ||||

【2】企業単独型の人数枠

表をスクロールできます→

| 第1号(1年間) | 第2号(2年間) |

優良基準適合者 | ||

|---|---|---|---|---|

| 第1号(1年間) | 第2号(2年間) | 第3号(2年間) | ||

| 常勤職員総数の20分の1 | 常勤職員総数の10分の1 | 常勤職員総数の10分の1 | 常勤職員総数の5分の1 | 常勤職員総数の10分の3 |

注)出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣が継続的で安定的な実習を行わせる体制を有すると認める企業の場合は、【1】の表が適用され、団体監理型の人数枠と同じになります。

○常勤職員数には、技能実習生(1号、2号及び3号)は含まれません。

○企業単独型、団体監理型ともに、下記の人数を超えることはできません。

1号実習生:常勤職員の総数

2号実習生:常勤職員数の総数の2倍

3号実習生:常勤職員数の総数の3倍

○特有の事情のある職種(介護職種等)については、事業所管大臣が定める告示で定められる人数になります。

メニューへ

メニューへ

養成講習の受講

技能実習法(2017年11月1日施行)では、①監理団体において監理事業を行う事業所ごとに選任する『監理責任者』、②監理団体が監理事業を適切に運営するために設置する『指定外部役員』又は『外部監査人』、③実習実施者において技能実習を行わせる事業所ごとに選任する『技能実習責任者』については、いずれも3年ごとに、主務大臣が適当と認めて告示した講習機関(以下「養成講習機関」)によって実施される講習(以下「養成講習」)を受講しなければならないと定められています。

また、監理団体の『監理責任者以外の監査を担当する職員』や、実習実施者における『技能実習指導員』及び『生活指導員』については、養成講習の受講は義務ではありませんが、これらの者に対し3年ごとに養成講習を受講させることが、優良な監理団体又は優良な実習実施者と判断する要件の1つとなっており、受講が推奨されています。

メニューへ送出し国による送出機関の認定

技能実習生の選抜には、現地の事情に精通している送出機関が重要な役割を担っています。新制度では、技能実習制度の適正な運用を図るために、監理団体の許可に当たり、外国の送出機関について、関係法令の要件に適合することを求めることとされています。

また、新制度においては、日本国政府と送出し国政府との間で二国間取決めを順次作成することされ、各送出し国政府において自国の送出機関の適格性を個別に審査し、適正な送出機関のみを認定する仕組みを構築することとなっています。

この取決めは順次行われる予定ですが、当該送出し国との間で二国間取決めが作成され、当該取決めに基づく制度に移行するまでの間は、同国政府の公的機関からの送出機関に対する推薦状が必要です。

当該取決めに基づく制度に移行した後からは、当該送出し国からの送り出しが認められるのは、送出し国政府が認定した送出機関のみとなります。

メニューへ技能実習2号・3号移行対象職種

第2号技能実習もしくは第3号技能実習に移行が可能な職種・作業(移行対象職種・作業)は主務省令で定められています。

また、介護職種、自動車整備職種、漁船漁業職種等については、特定の職種及び作業に係る要件が別途定められているほか、建設分野職種等の作業に係る技能実習を行う際は、別途固有の基準への適合が求められる場合があります。

移行対象職種・作業に関する基本的な知識、職種の一覧についてはこちらをご覧ください。

メニューへ

CONTACT

お問い合わせ

メールフォームでのお問い合わせ

お問い合わせされてからお返事までに3営業日かかる場合がございます。ご了承の程宜しくお願いします。

お電話でのお問い合わせ

TEL 098-963-4196

営業時間 9:00~18:00(土日祝祭日お休み) 結ぐくる協同組合

結ぐくる協同組合